I

Cuando

los recién llegados a S., capital de provincia, se quejaban del aburrimiento y

de la monotonía de la vida, los habitantes de la ciudad, como justificándose,

decían que, por el contrario, en S. se estaba muy bien; que había allí una

biblioteca, un teatro, un club; que había bailes y que, por fin, había familias

inteligentes, interesantes y agradables, con las cuales se podía trabar

conocimiento. Y mencionaban a la familia de los Turkin coma la más instruida y

talentosa.

Esta

familia vivía en una casa propia, situada en la calle principal, cerca de la

residencia del gobernador. Iván Petróvich Turkin, hombre corpulento, moreno,

guapo, con patillas, organizaba espectáculos de aficionados, con fines

benéficos, interpretaba él mismo papeles de viejos generales y solía toser

entonces en forma muy graciosa. Conocía muchos chistes, charadas y dichos;

solía bromear y decir ocurrencias, y siempre tenía una expresión que no dejaba

comprender si hablaba en serio o en broma. Su esposa, Vera Iósifovna, delgada y

simpática dama con pince-nez,

escribía largas narraciones y novelas y las leía gustosamente, en voz alta, a

sus visitas. Su joven hija, Ekaterina, tocaba el piano. En una palabra, cada

miembro de la familia tenía algún talento propio. Los Turkin recibían a sus

visitas cordialmente y les mostraban sus talentos de un modo alegre y sencillo.

Su casa de piedra era espaciosa y fresca en verano; la mitad de las ventanas

daban al viejo y umbroso jardín, donde en primavera cantaban los ruiseñores.

Cuando había visitas, desde la cocina oíanse los golpes de los cuchillos y en

el patio se olía a cebolla frita, lo que cada vez prometía una sabrosa y

abundante cena.

También

al doctor Startsev, Dmitry Iónich, designado como médico del distrito y

establecido en Dialich, a nueve verstas de

S., se le ha dicho que, siendo una persona culta, debiera conocer a los Turkin.

Una vez, en invierno, le presentaron, en la calle, a Iván Petróvich; se habló

del tiempo, del teatro, del cólera; les siguió una invitación. En primavera, en

un día feriado –era la Ascensión-

después de recibir a los enfermos, Startsev se dirigió a la ciudad para

distraerse un poco y, de paso, comprar una que otra cosilla. Iba a pie, sin

prisa (no tenía aún caballos propios), y durante todo el camino canturreaba:

“Cuando

no bebía aún las lágrimas del cáliz de la vida…”

En la

ciudad almorzó, dio un paseo por el jardín público y, al recordar de repente la

invitación de Iván Petróvich, decidió hacer una visita a los Turkin para ver

cómo era aquella gente.

-Buenas

tardes, por favor- dijo Iván Petróvich, recibiéndolo en la puerta-. Encantado

de ver a un visitante tan agradable. Venga, lo presentaré a mi fidelísima. Le

estoy diciendo, Vérochka –prosiguió, presentando al médico a su mujer-, le

estoy diciendo que no tiene ningún derecho romano de quedarse todo el tiempo en

su hospital; debe entregar su ocio a la sociedad. ¿No es verdad, querida?

-Siéntese

aquí – dijo Vera Iósifovna, indicando al huésped un sitio a su lado -. Puede

usted cortejarme. Mi marido es celoso, es un Otelo, pero trataremos de comportarnos

de manera que no se dé cuenta de nada.

-Qué

gatita traviesa que es… - murmuró Iván Petróvich con ternura y la besó en la

frente-. Su vista es muy oportuna –dirigióse nuevamente al invitado-, mi

fidelísima escribió una novela grandullona y hoy la va a dar a luz en voz alta.

-Yeanito

–dijo Vera Iósifovna al marido-, dites

que l’on nous donne du thé.

También

fue presentada a Startsev Ekaterina Ivánovna, señorita de unos dieciocho años,

muy parecida a su madre y tan delgada y atractiva como ésta. Tenía todavía una

expresión infantil y un talle suave y fino; su pecho virginal, ya desarrollado,

bello y sano, hablaba de primavera, de auténtica primavera. Luego tomaron té

con dulces, miel, confites y muy sabrosos pastelillos que se deshacían en la

boca. Al anochecer, poco a poco reuníanse las visitas, e Iván Petróvich,

dirigiendo a cada uno sus ojos sonrientes, decía:

-¡Buenas

noches, por favor!

Luego

todos se acomodaban en la sala, con los rostros muy serios, y Vera Iósifovna

leía su novela. “El frío arreciaba” fue la primera frase. Las ventanas estaban

abiertas de par en par , se oían los golpes de los cuchillos en la cocina y

olía a cebolla frita… los mullidos y hondos sillones eran cómodos; las luces

parpadeaban suavemente en la penumbra de la sala; en aquella noche de verano,

cuando desde la calle llegaban las voces y las risas y desde el patio penetraba

un aroma de lilas, era difícil imaginar el frío que arreciaba, la nevada

llanura, iluminada por los últimos rayos de sol, y a un solitario caminante que

avanzaba por el camino; Vera Iósifovna estaba leyendo la historia de una joven

y bella condesa que en su aldea construía escuelas, hospitales y bibliotecas, y

que se enamoró de un pintor ambulante; estaba leyendo cosas que no existen en

la vida. No obstante, resultaba agradable escucharla y la cabeza se le llenaba

a uno de buenas y apacibles ideas, de modo que no tenía ganas de levantarse…

-No

está malta…-dijo en voz baja Iván Petróvich.

Y uno

de los invitados, escuchando y vagando mentalmente por lejanas e ignotas

comarcas, replicó en un susurro:

-Sí…

en efecto…

Transcurrió

una hora, otra. Cerca de la casa, en el jardín público, había música y cantaba

un coro popular. Al cerrar Vera Iósifovna su cuaderno, todos permanecieron

callados durante unos cinco minutos, escuchando La Astilla, ejecutada por el coro; esta canción transmitía aquello

que faltaba en la novela y que ocurre en la vida.

-¿Publica

usted sus obras en las revistas?-preguntó Startsev.

-No

–contestó Vera Iósifovna-, no las publico. Las escribo y las guardo en un

armario. ¿Para qué publicarlas?

Tenemos

medios suficientes.

Todos

suspiraron, sin saber por qué.

-Y

ahora, Kótik, toca algo para nosotros –se dirigió Iván Petróvich a su hija.

Levantaron

la tapa del piano y abrieron el cuaderno de música que ya estaba preparado de

antemano. Ekaterina se sentó y con ambas manos golpeó las teclas; enseguida

volvió a golpearlas con todas sus fuerzas, una y otra vez; sus hombros y su

pecho se sacudían, ella seguía golpeando tercamente siempre en el mismo sitio y

parecía que no iba a dejar de hacerlo hasta que hundiera las teclas dentro del

piano. La sala se llenó de truenos; todo atronaba: el suelo, el techo, los

muebles… Ekaterina tocaba un pasaje difícil, interesante, precisamente, por su

dificultad, largo y monótono, y Startsev, escuchándolo, se imaginaba piedras

que rodaban desde una alta montaña, rodaban y rodaban sin cesar, y sintió

deseos de que dejaran de rodar lo antes posible; pero al mismo tiempo, Ekaterina,

sonrosada a causa del esfuerzo, fuerte y enérgica, con un mechón caído sobre la

frente, le agradaba muchísimo. Después de un invierno transcurrido en Dialich,

entre los mujiks y los enfermos,

resultaba tan novedoso y tan agradable estar sentado en la sala, contemplar a

esta elegante, joven, y probablemente pura criatura y escuchar esos sonidos,

fuertes y fastidiosos, pero cultos de todos modos… (continúa en su librería o

biblioteca).

Nota: El relato de la vida de Iónich, médico de profesión como el propio Chéjoc,

en una ciudad provinciana, describe con una intensidad estremecedora, empapada

de melancolía, los cambios producidos a lo largo del tiempo en el alma y la

mente del protagonista, desde la risueña esperanza de los años de juventud al

gris embotamiento de la madurez.

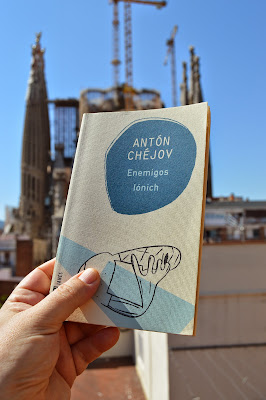

Antón Chéjov, Enemigos/Iónich, ed. Plaza & Janés,

traducción de Heino Zernask. Barcelona, 1998.

No hay comentarios:

Publicar un comentario